Оставить заявку

Оставьте свои контактные данные и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время

Принципы работы стабилизаторов напряжения

2024-11-05 14:00

Стабилизаторы напряжения

Стабилизаторы переменного напряжения начали использоваться в нашей стране более 80 лет назад. С тех пор они прошли множество трансформаций и усовершенствований, касающихся технологий регулировки сетевого напряжения.

Технология стабилизации на основе феррорезонанса

В 1938 году Джозефом Солой был запатентован феррорезонансный трансформатор, который изначально получил название «трансформатор постоянного напряжения». Это устройство стало первым применяться для стабилизации параметров электрической энергии, так как благодаря электромагнитному явлению, известному как феррорезонанс, оно позволяло сохранять стабильное выходное напряжение при изменениях входного.

Следует отметить, что феррорезонансный эффект не регулирует напряжение непосредственно, но при правильном использовании помогает минимизировать влияние изменений входного напряжения на выходное. Феррорезонансный трансформатор состоит из двух магнитных цепей (обмоток), которые слабо связаны друг с другом. У этих цепей различная магнитная проницаемость, поэтому выходная цепь работает в режиме постоянного насыщения, в то время как входная не достигает насыщенности. Это позволяет избежать значительных колебаний выходного напряжения даже при сильных изменениях на входе. Обычно отклонение между фактическим и номинальным значениями выходного напряжения не превышает 5% (при соблюдении определённых условий).

Феррорезонансные трансформаторы по-прежнему производятся, однако современные модели используются редко в качестве стабилизаторов напряжения из-за высокой стоимости и особенностей эксплуатации.

Первые стабилизаторы напряжения в СССР

Разработка приборов для коррекции переменного напряжения в СССР началась в конце 1950-х годов, когда возникла необходимость в качественном электропитании для бытовой техники, массово появлявшейся в домах и квартирах. Первые серийные стабилизаторы основывались на технологии феррорезонанса, которая не требовала сложных схем и соответствовала требованиям качества электропитания того времени.

Советские феррорезонансные стабилизаторы появились на рынке в 1960-х годах и имели конструкцию, включающую автотрансформатор, входной и фильтрующий дроссели, а также конденсатор. Эти устройства не имели высокой мощности и в основном были рассчитаны на 200-300 Вт, что было достаточно для питания таких приборов, как телевизоры (как цветные, так и черно-белые), радиоаппаратура и магнитофоны. Более мощные трехфазные стабилизаторы использовались на промышленных предприятиях для защиты ответственного оборудования.

В 1960-1970-х годах в бытовом секторе наибольшее распространение получили модели ТСН-170, ФСН-200, СНБ-200, СН-200, УСН-200, ТСН-200, СН-250, СН-315 и СНП-400 (цифры в названиях обозначают выходную мощность устройств). Эти приборы выпускались как в пластиковых, так и в металлических корпусах и предназначались для настенного или напольного размещения. Для подключения к сети у них был предусмотрен шнур со штепсельной вилкой, а для нагрузки — розеточное гнездо.

Советские феррорезонансные стабилизаторы в первую очередь использовались для защиты телевизоров от перепадов сетевого напряжения, что обеспечивало нормальный прием телепередач и продлевало срок службы кинескопа и других элементов телевизоров.

Технические характеристики этих стабилизаторов позволяли работать от сети переменного тока с частотой 50 Гц и номинальным напряжением 127 или 220 В. Рабочий диапазон входных напряжений составлял 85-140 В (для сети 127 В) и 155-250 В (для сети 220 В). Эти приборы имели коэффициент полезного действия не менее 80%, не боялись перегрузок и коротких замыканий, а благодаря отсутствию электромеханических частей отличались длительным сроком службы. Некоторые устройства, произведенные в СССР, до сих пор исправно функционируют у пользователей.

Однако у этих стабилизаторов имелись и недостатки: постоянный шум при работе (до 32 дБА), значительные искажения формы выходного напряжения, высокая зависимость от частоты входного сигнала и подключенной нагрузки, а также сильное электромагнитное поле, которое создавало помехи при близком расположении к телевизорам.

Следует отметить, что разработки в области стабилизации сетевого напряжения в СССР продолжались, и параллельно с феррорезонансными стабилизаторами производились и другие типы приборов. Например, автотрансформаторные регуляторы моделей АРН-250, АРБ-400 и АТ-2, которые требовали ручного регулирования выходного напряжения в заданных пределах. Однако ни один из этих приборов не стал таким распространенным, как феррорезонансные стабилизаторы.

Только с начала 1990-х годов, когда в России начало появляться большое количество зарубежной бытовой техники и электроники, требующей качественного электропитания, отечественные производители стали разрабатывать стабилизаторы напряжения на основе новых технологий.

Стабилизация напряжения с помощью сервопривода

В 1960-х годах начали активно внедряться сервоприводы — специальные электромоторы, которые могут поворачиваться под различными углами и удерживать нужное положение. В это же время сервоприводы начали использоваться в стабилизаторах напряжения. В 1961 году был запатентован электромеханический стабилизатор, в котором силовая часть состояла из регулируемого автотрансформатора и подвижного токосъемного контакта, управляемого двигателем постоянного тока, а также источника напряжения для собственных нужд. Этот прибор автоматически стабилизировал сетевое напряжение без искажений формы его кривой.

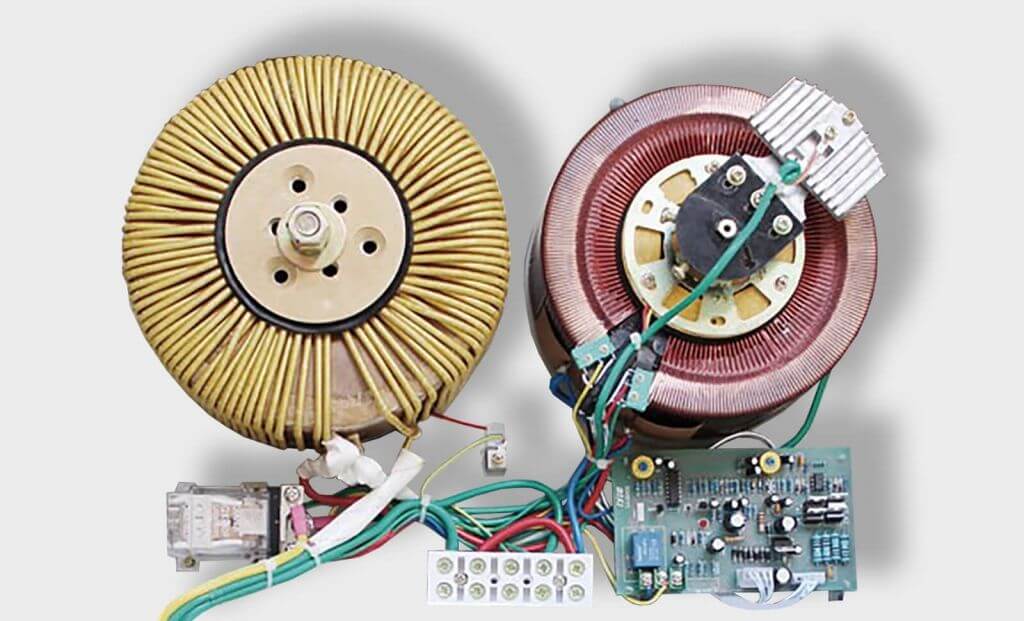

Современные электромеханические стабилизаторы по-прежнему производятся, и хотя существует множество моделей, они работают по схожему принципу: плата управления сравнивает входное напряжение с установленным эталоном. При наличии отклонений сервопривод с токосъемником перемещается по обмотке автотрансформатора, подключая необходимое количество витков для получения выходного напряжения, максимально приближенного к заданному значению.

Этот принцип работы имеет несколько недостатков. В первую очередь, это низкая скорость срабатывания: сервоприводу требуется время, чтобы изменить положение токосъемника при отклонениях в сети. Кроме того, быстрое механическое изнашивание подвижных деталей требует их периодической замены.

Шум, возникающий при движении щеток сервопривода, возможные искры во время работы и громоздкая конструкция могут создавать дополнительные проблемы при использовании этих устройств в быту.

Релейная технология стабилизации напряжения

Электромеханическое реле, появившееся еще в 19 веке, является одним из самых распространенных элементов в автоматике. В СССР оно сначала использовалось в промышленности для управления технологическими процессами, а затем стало частью различной бытовой техники. Разработка релейных стабилизаторов напряжения началась в 1970-х годах.

Основные компоненты типичного релейного стабилизатора включают автотрансформатор, электронную плату управления и блок силовых реле. Каждый реле действует как автоматический выключатель, соединяющий или разъединяющий электрическую цепь под воздействием внешних сигналов или при достижении определенных параметров.

Во время работы релейного стабилизатора управляющая плата постоянно следит за входным напряжением и, если оно отклоняется от номинальных значений, подает сигнал на релейный блок. Срабатывание реле замыкает или размыкает определенные обмотки трансформатора, обеспечивая необходимый коэффициент трансформации для коррекции искажений на входе.

Устройства данного типа отличаются высокой скоростью срабатывания, однако регулировка напряжения происходит ступенчато, что влияет на форму выходного сигнала. Кроме того, срабатывание реле сопровождается щелчками, создающими шум во время работы прибора.

Для получения более подробной информации о данном типе стабилизаторов можно ознакомиться с статьей «Релейные стабилизаторы напряжения».

Стабилизация напряжения на базе тиристоров и симисторов

Внедрение полупроводниковых компонентов в электротехнику отразилось на вопросах стабилизации электрической энергии. В конце 1970-х годов началась разработка стабилизаторов напряжения, работающих на основе тиристоров – полупроводниковых устройств, которые могут находиться в двух состояниях: «закрытом» с низкой проводимостью и «открытом» с высокой.

Тиристоры часто применяются в качестве силовых ключей в различных электронных устройствах, таких как регуляторы скорости электродвигателей, таймеры и диммеры. В зависимости от конструкции тиристоры могут проводить ток в одном или двух направлениях (второй тип таких приборов называется симисторами).

Тиристорные и симисторные стабилизаторы напряжения работают по принципу, схожему с релейными стабилизаторами, но отличие заключается в том, что здесь коммутация обмоток автотрансформатора осуществляется не с помощью реле, а с использованием электронных компонентов на основе тиристоров или симисторов. Это позволяет значительно быстрее регулировать напряжение по сравнению с традиционными электромеханическими реле. Другими преимуществами этой технологии являются полная бесшумность и отсутствие деталей, требующих технического обслуживания.

На сегодняшний день симисторные и тиристорные стабилизаторы являются одними из наиболее распространенных и популярных, хотя их основным недостатком остается ступенчатое регулирование напряжения, аналогично релейным моделям. Более подробная информация о тиристорных и симисторных стабилизаторах представлена в статье «Электронные стабилизаторы напряжения».

Технология двойного преобразования энергии

Инверторы и выпрямители – это статические преобразователи напряжения, которые, в сочетании, стали основой для технологии двойного бестрансформаторного преобразования энергии в 1980-х годах. Эта технология в течение нескольких десятилетий успешно использовалась в онлайн источниках бесперебойного питания (ИБП), а в 2015 году она была применена для разработки новых поколений стабилизаторов напряжения. Устройства, созданные по этой технологии, получили название инверторные стабилизаторы и продемонстрировали выдающиеся технические характеристики, став настоящим прорывом в своей области.

Инверторные стабилизаторы не используют громоздкие автотрансформаторы и электромеханические компоненты. Их силовая часть состоит исключительно из электронных модулей: выпрямителя, накопительной емкости и инвертора.

Работа такого стабилизатора основана на двойном преобразовании входного напряжения. Сначала выпрямитель преобразует переменное напряжение в постоянное, которое затем проходит через накопительную емкость и попадает на инвертор, где оно вновь превращается в переменное. В результате на выходе устройства формируется напряжение с точным значением и синусоидальной формой.

Важно отметить, что в инверторных стабилизаторах двойное преобразование является постоянным рабочим процессом и происходит не только при отклонении параметров сети от нормы. Благодаря этому устройства обеспечивают мгновенное срабатывание и бесступенчатую стабилизацию, а их идеальная синусоидальная форма выходного сигнала не зависит от внешних колебаний и помех. Кроме того, инверторные стабилизаторы могут функционировать в широком диапазоне входных напряжений и обеспечивать высокую точность стабилизации.

В настоящее время инверторные стабилизаторы соответствуют самым строгим требованиям к качеству электропитания и занимают одно из ведущих мест на рынке в своем сегменте.

4o mini

window.__oai_logHTML?window.__oai_logHTML():window.__oai_SSR_HTML=window.__oai_SSR_HTML||Date.now();requestAnimationFrame((function(){window.__oai_logTTI?window.__oai_logTTI():window.__oai_SSR_TTI=window.__oai_SSR_TTI||Date.now()}))